Как мы стали тупеть. Почему обилие знаний не побуждает нас к познанию?

Всё, что человек не знает, для него не существует. Поэтому, вселенная каждого ограничивается размером его знаний.

Альберт Эйнштейн

- Почему снижается уровень общей культуры?

- Почему в эпоху, когда доступ к бесчисленным знаниям проще, чем когда-либо, человек, кажется, утрачивает к ним интерес, как никогда?

- Почему появление технологий (позволяющих абсолютно каждому учиться больше и лучше) на деле, наоборот, превращает большинство в недоумков?

Вот цепочка рассуждений, основанная на личных наблюдениях, разнообразных источниках чтения и многолетних дискуссиях с молодёжью на последних курсах, а также с куда более взрослыми людьми самых разных происхождений и социальных классов.

Накопление знаний

300.000 лет назад

С тех пор, как в 1960 году в Джебель-Ирхуде в Марокко были найдены древнейшие останки, считается, что Homo sapiens — человек разумный — бороздит Землю около 300.000 лет. А вот письменности всего 5000 лет от роду.

Если совсем упрощенно, то на протяжении 295.000 лет знания передавались устно. И накопление знаний было невозможным по очевидным причинам. Из-за кочевого образа жизни и условий существования (которые мы сегодня даже не можем себя представить) память предков — техники выживания и первые поползновения вероисповедания — передавалась через пение и повторяющиеся ритуалы. Короткая продолжительность жизни тоже не способствовала быстрому развитию знаний. Поэтому социальная организация человека оставалась на весьма примитивном уровне.

5000 лет назад

5000 лет назад знания начали медленно накапливаться. И если говорить так же упрощенно, то на полпути, 2500 лет назад, в Древней Греции Сократ (470–469 до н. э.) сказал: “Я знаю, что ничего не знаю“, подразумевая, что накопленные знания уже тогда были недоступны в полном объеме даже эрудитам.

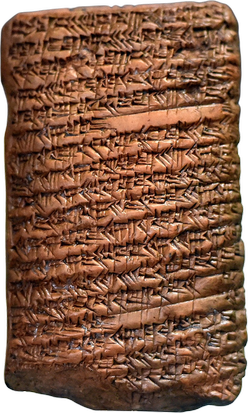

За 2500 лет после начала письменной передачи знаний, ни возможности человеческого мозга, ни продолжительность жизни человека не позволяли охватить все накопленные знания. При условии, что техники письма в конце неолита (5000 лет назад), через медный и бронзовый века (4500 лет назад), напрямую к античности (~3000 лет назад) мало напоминали современные ручку и бумагу. Не говоря о том, что грамотных в каждом царстве можно было пересчитать по пальцам, а цены на книги, даже уже в первое тысячелетие нашей эры, были доступны только духовенству и знати.

Вначале, хаотичная передача знаний

2500–3770 лет назад

Например, эта вавилонская глиняная табличка показала, что теорема Пифагора была известна за 1200 лет до самого Пифагора (580–495 гг. до н. э.). Табличка 1770 г. до н. э. содержит расчёты диагонали прямоугольника с использованием теоремы Пифагора. Другая табличка (1800–1600 до н. э.) подтверждает, что вавилоняне знали не только этот принцип, но и иррациональные числа, такие как корень из двух.

Историки предполагают, что школа Пифагора в Древней Греции популяризировала теорему, хотя он, вероятно, вовсе не был её автором. Поскольку письменных трудов Пифагора не сохранилось, то многое передавалось устно и приписывалось ему из уважения. Поэтому даже если он не был первооткрывателем, его влияние закрепило теорему в математике на тысячелетия.

А вообще, история полна подобных примеров, когда известное имя — это всего лишь глашатай открытия или инновации. Или в сегодняшней транскрипции — инфлюенсер.

Начало экспоненциального роста

1200–400 лет назад

Во II веке нашей эры китайцы изобрели бумагу, секрет которой тщательно охраняли несколько столетий, пока он не распространился по Шёлковому пути. И появление бумаги до изобретения книгопечатания вызвало бурный рост интеллектуальной жизни на Ближнем Востоке. 500 лет после начала производства бумаги в VIII веке в Самарканде, который был крупным центром знаний, известны как золотой век ислама. Хотя, безусловно, этот центр знаний не затронул всё население региона в ту эпоху.

Улугбек, правитель Самарканда в XV веке, который построил три университета, сегодня известен в основном, как астроном, построивший обсерваторию за 200 лет до изобретения телескопа Галилеем. Улугбек рассчитал солнечный год с точностью, которую современные ИИ корректируют всего на 1 минуту и 2 секунды.

Сегодня полагают, что в средние века вокруг Самарканда насчитывалось до 400 бумажных мастерских, в то время как Европа переживала тёмные века. И со временем, исламская наука и бумага, на которой она публиковалась, добрались до Европы и заложили основы научной революции.

600 лет назад

В 1448 году изобретение печатного станка Гутенбергом (настоящее имя Йоханнес Генсфляйш, в г. Майнц, Германия) ускорило и упростило распространение знаний. И Европа медленно начала обретать всеобщую грамотность, открыв тем самым скобки Гутенберга (объясню чуть позже).

Так, в самый недавний период истории человечества накопление и распространение знаний буквально взорвалось. Стало возможным производить 1250 экземпляров книги за две недели, тогда как раньше переписчик создавал одну книгу в год. Соответственно, цены на книги существенно понизились, что сделало книгопечатание одним из самых влиятельных изобретений в истории.

Менее 100 лет назад

А за последний век, с цифровизацией мы наблюдаем экспоненциальное накопление знаний и информации, объём которых не поддаётся осмыслению. Даже можно говорить о бесконечном накоплении данных, подобно бесконечному накоплению капитала, абсурдность которого я описал в моей книге “Psychologie des (nouveaux) riches” (Психология богатых и нуворишей). Эти понятия различны, но их принцип бесконечного накопления появился и развился именно в нашу эпоху.

Казалось бы, накопление данных может быть только позитивным. Однако важно различать — особенно в наше время — следующие 2 базовые понятия:

- знания и

- информацию (или данные).

Знания — это нечто конструктивное, полезное и связующее. Информация (данные) — это общий шум, который приходит и уходит, заменяясь новой какофонией новостей и данных, как волны океана. Я даже не стану вдаваться в рассуждения об их пользе, включая весь идиотизм, публикуемый в соцсетях ради единственной цели его “творцов” — существовать в глазах 8 миллиардов себе подобных.

Интернет дал вторую жизнь глупости — раньше она забывалась, теперь архивируется.

Умберто Эко

Ещё в 2018 году 90% всех мировых данных были созданы за предшествующие два года (2016–2017). Я бы мог сказать: “представьте, на каком уровне мы сейчас, почти 10 лет спустя”. Но это невозможно представить. Сегодня человечество производит 29 000 гигабайт данных В СЕКУНДУ. Этот объём и плотность данных за одно мгновение непостижимы для человеческого мозга. До такой степени, что эти “большие данные” порождают новые виды статистики. Но задумайтесь, какую крошечную долю действительно полезных знаний содержит вся эта куча данных — так пылко восхваляемых жрецами цифровизации и ИИ, поддерживаемых их верной армией “полезных идиотов”.

Однако несмотря на нескончаемую глупость масс и бесконечную пропаганду, публикуемую всеми подряд по всему миру, накопление настоящих (и всё более сложных) знаний, к счастью, продолжается.

Общая культура

Тем не менее, на фоне этой констатации — вот ключевая идея статьи. Стремление человека к саморазвитию и самосовершенствованию, кажется обратно пропорциональным растущему разветвлению полезных знаний и доступности к ним. Поясню…

Беспрецедентная доступность знаний, методы обучения, ставшие настолько увлекательными, насколько они были скучными 100–200 лет назад, и огромный объём и качество современных междисциплинарных знаний должны были бы разжигать жажду знаний у большинства и побуждать к постоянной подпитке мозга человека разумного — мыслящего, сотрудничающего, изобретательного и любопытного.

Но искусственный интеллект (который, якобы, теперь должен думать за нас) и аутсорсинг знаний (скопление на удалённых серверах) создают беспрецедентный парадокс: человек разумный, кажется, больше не хочет учиться, под предлогом того, что все знания доступны одним кликом.

Раньше у людей не было возможностей, методов и средств для обучения, поэтому вполне естественно, что большинство оставалось неграмотным и невежественным. Но сегодня…

За фасадом добродетели, что все сегодня якобы учатся, особенно в школах, реальность заключается в том, что общий уровень масс падает год от года. Поскольку поиск ответов у ChatGPT не улучшает ни знания, ни нейроны, ни память.

Всё, что человек не знает, для него не существует. Поэтому, вселенная каждого ограничивается размером его знаний.

Альберт Эйнштейн

Парадокс Джевонса

И что мы имеем сегодня? Вопрос наповал…

Человечество, кажется, снова доказывает эффект парадокса Джевонса, но на этот раз иначе. Сам парадокс был описан в 1865 году британским экономистом и логиком Уильямом Стэнли Джевонсом:

по мере того, как технологические улучшения повышают эффективность использования ресурса, общее потребление этого ресурса увеличивается, а не уменьшается. То есть внедрение усовершенствованных технологий может в итоге увеличить общее потребление энергии из-за более низких затрат на данный ресурс.

Проще говоря: рост потребления превышает прирост эффективности. Как говорят французы, “змея, кусающая саму же себя за хвост”.

А теперь 2 наблюдения, основанных на этом парадоксе:

- Данные для цифровой экономики — то же, что ископаемое топливо для энергетики. Чем больше мы их потребляем, тем больше нам их нужно (хочется). Это настоящая зависимость, как у наркоманов. Следствие: ИИ должен обрабатывать колоссальные объёмы данных, создаваемых 8 миллиардами людей, которые не в состоянии их перерабатывать самостоятельно. Но этот же ИИ тоже создает данные в геометрической прогрессии. Поэтому весьма забавно предположить момент, когда даже ИИ станет перегружен перепроизводством больших данных — фетиш сегодняшнего прогрессизма и его же экономической модели.

- Человек, кажется, действует по принципу, обратному эффекту Джэвонса: снижение его общей культуры — потребление полезных знаний — обратно пропорционально постоянному приросту этих же полезных знаний. Ибо общий уровень снижается буквально на глазах.

Ну а накопление полезных знаний, как всегда, продолжается благодаря лишь весьма тонкой прослойке населения по сравнению с массой человеков разумных, продолжающих бороздить эту планету.

Эффект Википедии:

знание, где найти информацию, заменило само знание. Это своего рода саботаж нейропластичности из-за алгоритмического “кормления с ложечки”.

Теория крушения “Скобок Гутенберга” (по Джеффу Джарвису) сводится к тому, что эпоха печати (1450–2000) была исторической аномалией — временной “скобкой”:

- линейное мышление (книги как последовательный нарратив),

- культ авторства (фиксированный текст и индивидуальное творчество),

- вдумчивое чтение (анализ, а не просмотр)

С цифровизацией мы выходим за эти скобки, возвращаясь к до-гутенберговскому миру:

- фрагментированные знания (ТикТок/Истаграм против книг)

- устная культура 2.0 (мемы, как фольклор)

- дематериализация текста (гиперссылки убивают «сакральность» книги)

- эрозия авторитета (алгоритмы = эксперты)

Почему это важно? Интернет не просто изменил медиа — он разрушил когнитивные устои, которые печать создавала 500 лет. Сегодня, мы в эре постграмотности, но мудрее не стали.

Вопрос: мы строим библиотеки или костыли?

Вот парадокс цифровой эпохи: интернет демократизирует знания, но при этом увековечивает невежество. В отличие от доцифровых времён, когда глупость испарялась из-за ограниченного охвата (публики), сегодня она алгоритмически воскресает и усиливается. Следствие: вечная дезинформация с алгоритмическим удобрением. Платформы поощряют вовлечённость, а не истину, делая идиотизм заразнее мудрости. Историческая ирония: инструмент, призванный просвещать, параллельно катализирует наши (многочисленные) когнитивные искажения.

Мы буквально тонем в парадоксе умственного упадка в эпоху изобилия знаний:

- Иллюзия мудрости — Google и ИИ дают ответы, но лишают нас умственных усилий, ведущих к истинному пониманию (теория крушения “скобок Гутенберга”).

- Внимание как вымирающий ресурс — мозг теперь концентрируется на узнавании информации, а не на анализе.

- Зависимость от киборг-технологий — аутсорсинг знаний на расстоянии одного клика уменьшает человеческую память до уровня золотой рыбки.

Постановление

Совершенно очевидно, что во все времена большинство людей не стремилось учиться и совершенствоваться настолько, насколько сегодня подавляющее большинство тратит свободное время на потребление бессмысленного контента. Другими словами, на всякую фигню.

Но почему мы такие? Может, потому что полезные знания сегодня слишком загрязнены бесполезными? Значит, мы больше подвержены бесполезным данным, чем полезным знаниям? Или мы не умеем отличать одно от другого? Или дерьмовые (бесполезные) данные проще и привлекательнее?

Можно ли обратить эту тенденцию? Которая, кстати, давно не тенденция, а устоявшийся факт. Или человечество уже потеряно, самозабвенно и беспечно устроившись на откосе, где самодовольное большинство (которое, кстати, никогда не прочтёт эту статью) предаётся экстатическим эмоциям с помощью технологий, благодаря которым могли бы развиваться — уменьшая тем самым окружающую посредственность?

Как вдохновить сегодняшнюю молодежь на учебу, чтобы она разбиралась в неоднозначности и запутанности окружающего мира, а не мечтала стать инфлюенсерами, фотографирующимися в арендованных на 20 минут частных джетах для показухи в Instagram и TikTok? И почему предшествующие их поколения, считающие, что раньше было лучше и что сегодняшняя молодёжь — просто ужас, сами потребляют не меньше дерьмового контента, отмахиваясь от полезных знаний?

С другой стороны, надо сказать, что сегодняшний объём полезных знаний (а не данных) настолько огромен по сравнению с биологической памятью человека и его потенциалом изучения, что не только их полное познание невозможно в принципе, но их непрерывный рост может охладить даже самых любопытных и одарённых, которых вообще наша особь способна произвести на свет.

Поэтому, возможно, что осознавая это (но, при этом, не осознавая собственной нерадивости и беспечности), масса больше не стремится к постоянному познанию — “становиться каждый день лучшей версией себя“, как сейчас модно говорить. Тем более что, судя по всеобщему настрою, ИИ теперь всё будет делать за нас…

Вдобавок, жажда познания часто исходит от желания (нужды) всё контролировать и понимать сразу. Тогда как истинное знание требует терпения (а значит, времени и упорства), сомнений и принятия того факта, что мы очень много не знаем. Привет Сократу…

Может, именно поэтому некоторые хотят внедрить микрочипы прямо в мозг? В конце концов, возможно, это единственный способ тянуть массу вверх? Развитие человека как личности благодаря киберзнаниям (в условиях кибернетической дополненной реальности)?

Только что это за знания? Если учесть, что префикс кибер происходит от древнегреческого kubernao означавший «управлять кораблём»; и kubernēsis — «дар управления». А сегодняшнее определение управления — это перевод системы в новое состояние посредством целенаправленного воздействия управляющего (с выполнением некоторых критериев оптимизации)…